Identität und Motivationsprobleme

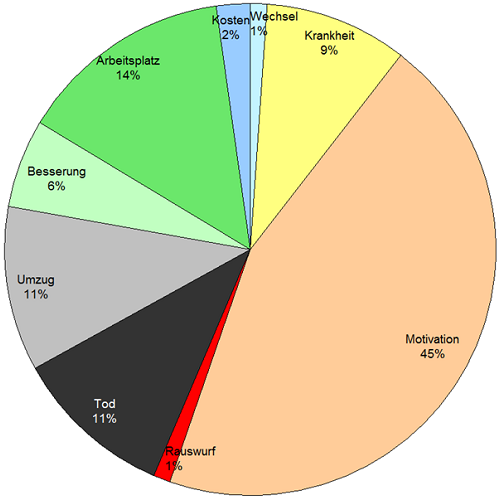

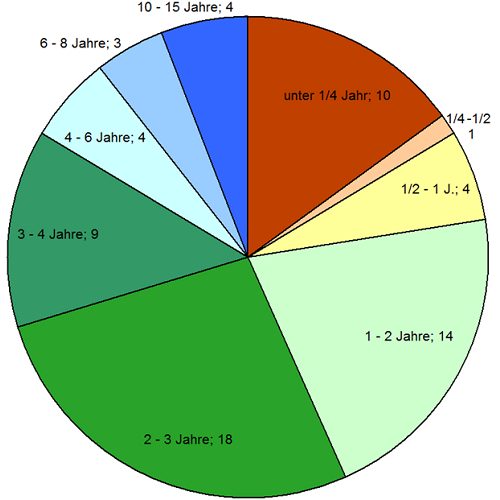

Einschränkungen: Für die Rehabilitanden ist die Entwicklung eines tragfähigen Lebenskonzeptes eine zentrale Herausforderung. Es geht um die eigene Identität, um den Platz in der Welt. Wie schwer dieses Ziel einzulösen ist, zeigen die hohen Zahlen der motivationsbedingten Abbrüche (erstes Diagramm unten). Viele Rehabilitanden scheitern gar nicht erst an der beruflichen Realität, weil sie schon vor dem ersten Arbeitsversuch wieder ausscheiden (zweites Diagramm unten).

Die instabile Motivation gehört zum Krankheitsprozess. Zudem ist die Bewerbung in der Werkstatt als Eingeständnis der beruflichen Deklassierung nicht weit von der resignativen Antizipation des endgültigen Scheiterns entfernt. Und die Kranken teilen die grundlegenden Vorurteile der Durchschnittsbevölkerung. So entstehen neben der Abwertung von Mitrehabilitanden, die wir oft beobachten, auch massive Selbstabwertungen, berufliche Resignation und generalisierte Gefühle der Ohnmacht.

Die Statistik zeigt eine hohe Zahl schneller motivationsbedingter Abbrüche:

1. Gründe des Ausscheidens

Das Kreisdiagramm basiert auf Daten aus dem Zeitraum von 1987 bis 2011, für Klienten der Reha-Werkstatt Dieburg, mit einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis.

2. Teilnahmedauer ausgeschiedener Klienten

Das Kreisdiagramm basiert ebenfalls auf Daten aus dem Zeitraum von 1987 bis 2011, für Klienten der Reha-Werkstatt Dieburg, mit einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis.

Umgekehrt reagieren viele Rehabilitanden schon beim Wechsel in einen Betrieb mit der Freisetzung von Fähigkeiten. Sie erarbeiten sich die kollegiale Anerkennung der Firmenmitarbeiter.[1] Und sie identifizieren sich mit „ihrem“ Betrieb, nicht mit der Werkstatt. Die Betriebe leisten symbolische Integration, z.B. mit der Arbeitskleidung mit Firmen-Logo.

Obwohl dem Kranken Anpassungsleistungen auch gegen seine (deformierten wie idealen) Selbst-, Gemeinschafts- und Tätigkeitsvorstellungen abverlangt werden, ist die Betreuung auf sein Einvernehmen angewiesen: Er hat, wie alle beteiligten Akteure, vielfältige Verweigerungs- und Blockademöglichkeiten gegen Anforderungen jeder Art.

Zu den wichtigsten Aufgaben des Coachs gehört daher die Motivierung der Klienten: Mut machen, um vielleicht auch ein wenig mehr zu probieren als man sich zutraut.[2]

Zugehörigkeit: Für die Akteure der Arbeitswelt wird die psychiatrische Etikettierung[3] durch die der Werkstatt überdeckt. Unsere Klienten werden nicht mit psychiatrischen Diagnosen in den Trainings-Betrieben vorgestellt. Und die Zugehörigkeit zu unserer „virtuellen Behinderten-Gruppen“ wird oft nur im unmittelbaren Kollegenkreis bekannt. Und in diesen engeren Kreis geben wir auch nur bedarfsweise Informationen.[4] Dabei geht es insbesondere um psychotische Veränderung der subjektiven Welt unserer Klienten. Psychotische Erfahrungen lassen sich nicht wegdiskutieren. Sie sind subjektiv authentisch. Das lernen und akzeptieren in der Regel auch die Firmenmitarbeiter. Ich habe in mehreren Fällen erlebt, dass entscheidende Fortschritte der Rehabilitation erst nach der Bewältigung (unvorhersehbarer) schwieriger Situationen gelangen, also nachdem die Zugehörigkeit zum Betrieb über Problemsituationen hinweg gerettet werden konnte. Dies zeigt dem Rehabilitanden, dass er in die soziale Welt des Betriebes aufgenommen wurde.[5]

Das Stigma der Schizophrenie betrifft erst den Weg in ein reguläres Arbeitsverhältnis. Der Nachweis einer mehrjährigen Teilnahme am Arbeitsleben wiegt das Stigma ein wenig auf.

Klaus Dörner spricht auch von dem Recht, für andere Menschen nützlich zu sein. Zugehörigkeit ist ein Wechselverhältnis von Teilhabe und „Teilgabe“ (2005, S. 93).

Das ist ein Prinzip der Logotherapie, nach V. Frankl: www.youtube.com/watch?v=sd-1CjhbYPQ (!!)

Zum Stigma der Schizophrenie: Finzen 1996 und 2010.

Beim Start eines neuen Beschäftigungsverhältnisses wünschen sich manche Ansprechpartner Informationen von den Profis über die Behinderten, was man zu beachten habe. Der Wunsch nach informationsgestütztem Verhalten kann eine Abwehr gegen den menschlichen Kontakt sein. Wunsch nach Distanz. Die Praxis zeigt, dass tatsächlich nur wenige professionelle Informationen für die soziale Umwelt wichtig sind, und zwar dann, wenn sie Risiken betreffen. Ein Epileptiker z.B. wird seinen Hilfebedarf bei Anfällen kundtun wollen gegenüber den relevanten Akteuren.

Beispiel: Eine Klientin, verstopfte über Monate hinweg die Toilette mit ganzen Klopapierrollen, bis sie erwischt wurde. Sie blieb im Betrieb, konnte ihre Leistung durchgreifend steigern und lernte schließlich ihren künftigen Ehemann in der Firma kennen.